Homo sapiens - der weise Mensch

Nr. 9 einer Artikelreihe über die Ernährung

Alle Lebewesen nehmen Nahrung zu sich. Sie gewinnen Energie daraus, zum einen um ihr Bewusstsein aufrechtzuerhalten und - im Schlaf – wiederherzustellen, zum anderen um ihren Körper am Leben zu erhalten. Sie verwenden darüber hinaus in der Nahrung enthaltene Stoffe sowohl als Baumaterial wie auch als Hilfsstoffe.

Die Energiequelle ist immer der Kohlenstoff. Lebewesen haben zwei Arten von Stoffwechsel, um an Energie zu gelangen. Es gibt den Stoffwechsel der Pflanzen und den der Tiere 1. Mikroorganismen können pflanzlicher oder tierischer Art sein.

Pflanzen verwenden Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid. Sie gewinnen Energie aus Kohlendioxid mithilfe von Sonnenlicht und Wasser, wobei sie Traubenzucker („Glucose“) bilden und Sauerstoff freisetzen. Die Glucose ist Ausgangsstoff, um zusammen mit Mineralstoffen und Wasser komplexere Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße herzustellen: ihre körperliche Substanz, in der sich auch Vitamine und weitere Vitalstoffe finden. Pflanzliche Kohlenhydrate machen den größten Teil der irdischen Biomasse („organische Materie“) aus. Gräser sind die grundlegende Nahrung der Tiere.

Tiere nehmen die Nahrung auf, wobei sie auf die Mitwirkung einer Darmflora – hauptsächlich Bakterien - angewiesen sind. Sie verdauen die Nahrung und nutzen den aus den Nährstoffen - Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen - erhaltenen Kohlenstoff, um mithilfe von Sauerstoff und unter Abscheidung von Kohlendioxid und Wasser zu Energie zu kommen. Aus anderen Stoffen - Mineralien, Vitaminen und anderen Vitalstoffen - lässt sich keine Energie gewinnen; sie dienen allein dem Ablauf von Verdauung und Stoffwechsel und dem Auf- und Abbau körperlicher Stoffe. Manche Tiere ernähren sich auch von anderen Tieren - deren Nahrung aber wiederum Pflanzen sind.

Die Ernährung der Menschen wie der Tiere beruht gleichermaßen auf Pflanzen, entweder durch den direkten Verzehr oder durch den Verzehr von pflanzenfressenden Tieren. Der wesentliche Unterschied hat mit den Fähigkeiten des Menschen zu tun, die er u. a. dafür einsetzt, um seine Nahrung zu bearbeiten, bevor er sie zu sich nimmt.

Tiere leben gewöhnlich von frischer Nahrung - solange man keine Haustiere aus ihnen gemacht hat. Fische fressen lebende Pflanzen oder lebendes Kleingetier. Wale fressen lebendiges Plankton. Rinder fressen lebendige Gräser. Löwen fressen Gazellen, deren Blut noch warm ist. Affen fressen Früchte, die gerade noch am Baum hingen. Natürlich gibt es auch Aasfresser; doch sie sind selten und haben ein besonders ausgestattetes Verdauungssystem, mit dem sie sich in Notzeiten auch Nahrung erschließen können, die für andere Tiere giftig ist. Menschen gehören sicherlich nicht dazu.

Doch Menschen haben von jeher versucht, Nahrung haltbar zu machen, um auch dann zu essen zu haben, wenn die Umgebung nichts dergleichen hergibt – oder wenn sie gerade keine Zeit haben, Beeren zu pflücken oder auf die Jagd zu gehen. Das scheint das Grundproblem.

Der Mensch ist fähiger als alle anderen Lebewesen. Man nennt ihn deshalb ja auch Homo sapiens (lat. „der weise Mensch“). Doch leider reichen seine Fähigkeiten oft nicht weiter, als sich das Leben schwer zu machen.

Das Grundnahrungsmittel Nummer eins

Das Bestreben, Nahrung haltbar zu machen - gepaart mit ebenso viel Unwissenheit wie Geldgier -, hat im Laufe der Zeit zu einer Reihe sonderbarer Entwicklungen geführt. Eine davon betrifft Getreide: von Haus aus Grundnahrungsmittel Nummer eins.

Das Beste für die Schweine

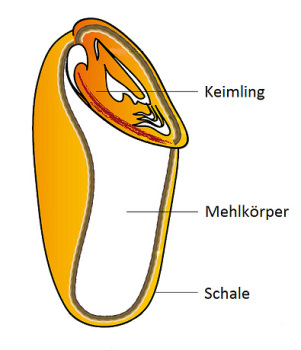

Getreide ist nicht naturgegeben. Alle Getreidearten sind Züchtungen aus wilden Gräsern. Die hauptsächlichen Arten sind Weizen, Roggen, Gerste, Hirse, Hafer, Mais und Reis. Ihre Samen, die Getreidekörner, haben allesamt den gleichen Aufbau (siehe Abbildung 1) 2. Den größten Teil des Volumens nimmt der Mehlkörper ein. Er enthält Kohlenhydrate in Form von Stärke, die durch Klebereiweiße („Gluten“) zusammengehalten werden. Der Mehlkörper dient der Versorgung des Keimlings, der sich als Anhängsel am Mehlkörper befindet. Der Keimling ist reich an Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Mehlkörper und Keimling werden von einer mehrschichtigen Schale (auch „Kleie“) umschlossen. Sie enthält (im Unterschied zum Gluten) lösliche Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.

Abb. 1: Weizenkorn. Querschnitt im Schema.

Natürlich hatte man von Anfang an das Problem der Ergiebigkeit: „Wie viele Körner muss ich in die Erde stecken, um wie viele aus ihr herauszubekommen?“ Das war das primäre Kriterium für das zu verwendende Getreide. Das war auch einer der Gründe, weshalb man zu Beginn der Neuzeit allmählich von der Hirse abkam. Die Hirse war das meistangebaute Getreide des Altertums und des Mittelalters; und sie ist eines der gesündesten Getreidearten überhaupt 3.

Dass es um die Gesundheit der Menschen im Mittelalter schlecht bestellt war, hatte wenig mit der Ernährung zu tun. Es war in erster Linie auf die katastrophalen hygienischen Zustände in den mittelalterlichen Städten zurückzuführen. Die Pest, die zwischen 1347 und 1353 etwa 25 Millionen Menschen – einem Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung – das Leben kostete, wurde durch ein Bakterium ausgelöst, das von Rattenflöhen auf Menschen übertragen wurde. Kleiderflöhe ließen es dann in deren Umgebung kreisen 4-6. Dass die meisten Infektionskrankheiten verschwunden sind, dürfte eher mit der neuzeitlichen Hygiene als mit irgendwelchen Impfungen zu tun haben.

Weizen war ertragreicher als alle anderen Getreidearten. Deshalb wurde er verstärkt angebaut und in Richtung größerer und größerer Erträge weitergezüchtet 7. Weizen hatte aber noch andere Vorteile.

Getreide wurde von alters her mit Reibsteinen und Mörsern zerkleinert und zu einem Brei verarbeitet 8. Aus dem Brei wurden Fladen geformt, die auf Steinen oder in Backöfen erhitzt wurden. Die Fladen mussten aber noch warm gegessen werden, da sie ansonsten steinhart wurden (sie sind aus unerklärlichen Gründen heute wieder in Bioläden aufgetaucht). Doch schon die alten Ägyptern wussten, dass der Brei aufweicht, wenn man ihn etwas stehen lässt, und sich so zu einem lockeren Gebäck verarbeiten lässt 8-10. Es gelang am besten, wenn man Weizen dazu verwendete und wenn man die Körner zuerst zerkleinerte und durch Sieben des Schrots die innere Substanz vom Rest trennte – mit anderen Worten Mehl daraus herstellte.

Wenn man es genügend zerkleinerte und aussiebte erhielt man weißes Mehl - und wenn man Brot daraus machte, Weißbrot 8-10. Farbe und Konsistenz lösten zu allen Zeiten Begeisterung aus. Im alten Ägypten erhielten Beamte als Teil ihres Lohns täglich zwei Laib Weißbrot. Die Römer hatten eine eigene Innung für ihre Weißbrotbäcker. Karl der Große (im Jahre 800 zum Kaiser gekrönt) bestand darauf, dass jeder Königshof über einen Müller verfügte, der weißes Mehl herzustellen wusste. Im 11. Jahrhundert kam Weißbrot auch bei uns in Mode. Der große Durchbruch kam erst im letzten Jahrhundert.

Die Herstellung von Mehl beruht auf wiederholtem Zerkleinern und Aussieben der Getreidekörner 11, 12. Zunächst wird der Keimling entfernt. Der Rest wird in drei Stufen gemahlen. Beim „Schroten“ werden die Körner aufgebrochen; die kleineren Teilchen der Schale werden ausgesiebt. Beim „Auflösen“ werden die noch aneinander haftenden Mehl- und Schalenteilchen weiter zerkleinert und voneinander getrennt. Beim „Ausmahlen“ macht man so lange damit weiter, bis man eine mehlfeine Struktur, möglichst frei von Schalenresten, erreicht hat.

Bei fortgesetztem Ausmahlen erhält der Müller verschiedene Ausmahlungsgrade 12. Der Ausmahlungsgrad gibt an, wie viel Mehl prozentual aus dem Ausgangsgetreide gewonnen wurde. Bei einem Ausmahlungsgrad von 65 % wurden 65 kg Mehl, bei einem Ausmahlungsgrad von 75 % wurden 75 kg Mehl aus 100 kg Getreide erhalten.

Die Mehltype wiederum ist eine Aussage über den Mineralstoffgehalt des Mehls 12. Weizenmehl der Type 550 enthält 550 mg Mineralstoffe pro 100 g Mehl. (Sie bleiben übrig, wenn man das Mehl verbrennt.) Bei der Type 405 sind es nur noch 405 mg. Ausmahlungsgrad und Mehltype stehen also in einem direkten Zusammenhang. Je geringer der Ausmahlungsgrad (je stärker die Aussiebung), desto geringer die Mehltype. Mehltypen gibt es für Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl. Man spricht von Auszugsmehlen. Vollkornmehle habe keine Typenzahl, da sie meist alle Bestandteile des Korns (auch den Keimling) enthalten.

Weizenmehl der Type 405 ist das typische Weißmehl, das in jedem Supermarkt zu finden ist und täglich in ungeheuren Mengen in unzähligen Küchen privater und gewerblicher Art verarbeitet wird 13, 14. Es enthält nichts außer isolierten Kohlenhydraten und Klebereiweißen – nebst Resten von Pestiziden (vom lat. „pestis“, Seuche, Pest + „caedere“, töten: chemische Mittel zur Vernichtung pflanzlicher und tierischer Schädlinge aller Art). Im Ausland wird Weizenmehl in der Regel noch mit Chlordioxid oder Stickstoffverbindungen gebleicht. Was am Weizen nahrhaft ist, wird als Kleie an die Schweine verfüttert.

Das Mehl, das heute für Brot, Brötchen, Backwaren, Nudeln, Pizzas usw. verwendet wird, ist fast ausschließlich weißes Weizenmehl. Auch Mehl aus Roggen 15 und Dinkel (eine der vielen Weizenarten) wird verwendet. Dem Weizenmehl beigemischt, macht man daraus sogenannte „Mischbrote“. Bezeichnungen wie „Haferbrot“ oder „Sonnenblumenbrot“ beziehen sich gewöhnlich nur auf Verzierungen des Brotlaibs. Weißes Weizenmehl hat die immer und immer wieder angepriesenen einzigartigen „Backeigenschaften“: Es nimmt Wasser auf und bringt damit Volumen und Gewicht. Es ist formbar. Und es ist haltbarer als jedes andere Mehl.

Die Reste für den Menschen

Die Nahrungsveränderungen des 20. Jahrhunderts betrafen an ersten Stelle Getreide – da es eben das Grundnahrungsmittel Nummer eins war und ist. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren wurden in zahllosen Untersuchungen festgehalten 16.

Die klassische Studie stammt von dem Basler Arzt und Zahnarzt Adolf Roos. Sie fand in einem abgeschiedenen Tal in den Schweizer Bergen namens Goms statt. Die Bewohner des Goms lebten bis 1914 weitgehend isoliert von der Außenwelt. Mit der Eröffnung einer Bahnstrecke jedoch setzte ein Wandel von der geschlossenen Selbstversorgung zum offenen Handel ein.

Roos führte den ersten Teil seiner Untersuchung 1930 durch. Die ursprüngliche Nahrung, die hauptsächlich aus Vollgetreide, Frischmilch und Gemüse bestanden hatte, war fast vollständig aus der Ernährung der Gomser verschwunden. (Anzumerken ist hier, dass Kuhmilch grundsätzlich problematisch für den Menschen ist, dass die Kuhmilch, die heute im Supermarkt steht, aber nicht mehr viel mit der von damals zu tun hat.) Die Fette der Getreidekeime und der Milch wurden durch denaturierte (hocherhitzte) Fette ersetzt. Die vollwertige Getreidekost (Brot, Gersten-, Hafer- und Erbsensuppe) wurde von denaturierten Kohlenhydraten (Weißbrot, Weißmehl, Teigwaren, Zucker, Konfitüre) fast vollständig verdrängt. Die Gomser strotzten jedoch immer noch vor Gesundheit und hatten gesunde, schöne Zähne – die Zähne gelten seit jeher als „Spiegel der Gesundheit“.

Das Bild hatte sich jedoch völlig verändert, als Roos 25 Jahre später den zweiten Teil seiner Untersuchung durchführte. Die Leute hatten ihre Kraft und Zähigkeit verloren. Die sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ hatten sich eingeschlichen; und es gab in fast allen Dörfern Karies in verschiedenem Ausmaß.

Ähnliche Ergebnisse brachte ein unfreiwilliges Ernährungsexperiment während des Zweiten Weltkriegs auf Jersey, einer Kanalinsel zwischen England und Frankreich. Die Insel war bis zum Mai 1945, isoliert unter deutscher Besatzung, vollständig auf Selbstversorgung angewiesen. Bald nach dem Waffenstillstand untersuchten die Ärzte Bank und Magee die Bevölkerung auf ihren Gesundheitszustand; und sie waren überrascht, wie gut er war. Ihre Überraschung galt insbesondere dem ausgezeichneten Zustand der Zähne der Kinder.

Der Umstand, dass ein Teil der Kinder während der Kriegsjahre nach England evakuiert worden war, erlaubte eine aufschlussreiche Vergleichsuntersuchung. Die Kinder, die auf Jersey geblieben waren, hatten ein ungleich besseres, zum überwiegenden Teil gar makelloses Gebiss. In der Altersgruppe der Sechs- bis Siebenjährigen hatten nur 19 % der zu Hause Gebliebenen mehr als fünf kariöse Zähne; bei den Evakuierten waren es mehr als 90 %.

Dem deutschen Arzt Werner Kollath gelang es in eindrucksvollen Experimenten, Tiere mit der gewöhnlichen Industriekost so lange am Leben zu halten, bis sie Krankheiten zeigten, die üblicherweise als „Alters-“ und „Abnutzungskrankheiten“ gelten. Bei Ratten dauerte es etwa 2 Jahre - was beim Menschen 50 Jahren entspricht. Er konnte diese Krankheiten durch natürliche Kost verhüten, wobei Vollgetreide die entscheidende Rolle spielte.

Den Rest der Geschichte finden Sie unter dem Thema Gluten in der Nummer 7 dieser Artikelreihe. Er ist verbunden mit dem Lebenswerk von Willem-Karel Dicke.

Die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war sicherlich eine schlimme Zeit; sie brachte aber auch eine Bewegung hervor, die als Lebens- und Ernährungsreform in der Schweiz und Süddeutschland ihren Ausgang nahm. Wir haben ihr eine Menge an wertvoller Literatur zum Thema Ernährung und Gesundheit zu verdanken. Auf sie gehen auch die Reformhäuser und Bioläden zurück, in denen eine Menge an Lebensmitteln erhältlich sind, die für eine vernünftige Ernährung kaum verzichtbar sind – und die die Bezeichnung „Lebensmittel“ tatsächlich verdienen. Vollkornprodukte gehören traditionell dazu. Sogar Kleie – Weizen- und Haferkleie – steht in den Regalen.

Weißes Gold

Zucker war früher - ebenso wie weißes Mehl - ein Luxusgut für Reiche 17. Die einfachen Leute verwendeten eingekochten Traubensaft oder Honig als Süßungsmittel. Zucker wurde aus Indien und Persien importiert. „Weißes Gold“ wurde es gar genannt.

Die Methode der Zuckergewinnung bestand darin, heißen Zuckerrohrsaft mit Klärmitteln (eiweißhaltige Stoffe und Kalk) zu versetzen und in Holz- oder Tonkegel, die Spitze nach unten, zu füllen 18. In der Spitze des Kegels war ein Loch, durch das der Sirup und die Nichtzuckerstoffe herausträufelten, während der Rest kristallisierte und erkaltete. Wenn man den Kegel umdrehte, rutschte der „Zuckerhut“ heraus – und der eine oder andere gelangte auf Segelschiffen nach Europa.

Die Erfindung des Haushaltszuckers

1747 entdeckte der Chemiker Andreas Sigismund Marggraf, dass Zucker auch in der Runkelrübe zu finden ist 17, 18. Also begann man Rüben mit besonders hohem Zuckergehalt zu züchten, und gegen Mitte des 18. Jahrhunderts entstand die Zuckerrübe.

1801 entwickelte Franz Carl Achard die Grundlagen der industriellen Zuckerproduktion, und bald darauf entstand die erste Rübenzuckerfabrik in Cunern/Schlesien. Die industrielle Herstellung lies den Zuckerpreis fallen, und so wurde Zucker bald zum Gegenstand des täglichen Gebrauchs.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts produzierte die Rübenzuckerindustrie weltweit ebenso viel Zucker wie die traditionelle Rohrzuckerindustrie. Ganze Landstriche, bsw. die Magdeburger Börde, wurden mit Zuckerrübenfeldern überzogen. Und da solche Monokulturen viel Dünger brauchen, wurde damit auch die Düngemittelindustrie auf den Weg gebracht.

Heutzutage werden in Deutschland jährlich etwa 2 Millionen Tonnen Zucker abgesetzt. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei etwa 35 kg pro Kopf und Jahr. Das allermeiste davon ist einheimischer Rübenzucker.

Die moderne Zuckerfabrik arbeitet hochrationell.

- Die Zuckerrüben werden gereinigt und zu Schnitzel zerkleinert 18-21. Im Heißwasserstrom wird den Schnitzeln der Zucker entzogen. Es entsteht der noch trübe, dunkle „Rohsaft“ (mit einem Zuckergehalt von etwa 13 bis 15 %). Die Schnitzel werden gepresst, getrocknet und … an die Schweine, vielleicht auch andere Tiere verfüttert.

- Dem Rohsaft wird Kalk und Kohlensäure zugesetzt, die Nichtzuckerstoffe binden. Das Gemisch wird filtriert. Das Filtrat ist der klare, hellgelbe „Dünnsaft“. Der Rückstand, bestehend aus Kalk und gebundenen Nichtzuckerstoffen, wird als Düngemittel verwendet.

- Der Dünnsaft wird durch Verdampfen in mehreren Stufen eingedickt. Zurück bleibt der goldbraunen „Dicksaft“ (mit etwa 65 bis 70 % Zuckergehalt).

- Der Dicksaft wird gekocht, bis sich mit Sirup überzogene Zuckerkristalle bilden: die sogenannte „Füllmasse“ 18, 22.

- Die Abtrennung der Zuckerkristalle erfolgt in hochtourigen Zentrifugen. Die Füllmasse wird geschleudert, die Zuckerkristalle bleiben im Sieb hängen, und der Sirup fließt nach außen ab. Restlicher Sirup wird mittels Wasserdampf von den Zuckerkristallen entfernt, und man ist beim „Weißzucker“ angelangt.

- Indem man den Weißzucker nochmals in Wasser auflöst, kristallisieren lässt und in der Zentrifuge behandelt, erhält man die Raffinade.

- Der abgeschleuderte Sirup wird noch zwei weitere Male aufgekocht und ausgeschleudert. Der übrig bleibende Sirup, nun auch „Melasse“ genannt, ist … für die Schweine, vielleicht auch den Kompost.

Die Raffinade, der übliche Haushaltszucker, wird gern als „weißer Kristallzucker von höchster Reinheit und Qualität“ gepriesen. Das ist chemisch sicher richtig - und seine Herstellung ist großartige Ingenieurskunst. Doch er ist auch so tot, dass er kein Verfallsdatum mehr braucht.

Es gibt in der Zwischenzeit eine Unzahl von Zuckersorten 17, 18, 21. Bei den meisten handelt es sich jedoch nur um verschiedene Formen der Raffinade. Dazu gehören Staubzucker, Puderzucker, Grießzucker, Hagelzucker, Würfelzucker, Zuckerhut (früher die übliche Handelsform von Zucker, heute fast nur noch für die Feuerzangenbowle verwendet), Einmachzucker (gröberer Kristallzucker, der sich relativ langsam auflöst, was eine Schaumbildung verhindert) sowie flüssiger Zucker (in Wasser gelöster Kristallzucker; häufig in der Lebensmittelindustrie verwendet).

Andere Zuckersorten sind Zwischenprodukte der Zuckerherstellung, Mischungen daraus oder anderweitige Verarbeitungen. Dekorierzucker ist feinster Puderzucker, mit Fett oder Stärke versetzt, der sich auch bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht auflöst. Gelierzucker besteht aus Raffinade, Zitronensäure und Apfelpektin (Pektin: vom grch. „pektos“, fest: gelierender Pflanzenstoff); Reste von Früchten werden damit in Marmeladen, Konfitüren und Gelees haltbar gemacht. Vanillezucker ist eine Mischung aus Kristallzucker und Vanillemark. Verwendet man den künstlichen Aromastoff Vanillin, wird Vanillinzucker daraus.

Karamell erhält man, wenn man Zucker trocken erhitzt 23, 24. Kristallzucker beginnt bei etwa 135 °C zu schmelzen, jedoch noch ohne sich zu verfärben. Der entstehende „schwache Bruch“ wird in der Konditorei für glasierte Früchte oder Spinnzucker (auch „Zuckerwatte“) verwendet. Die eigentliche Karamellisierung, verbunden mit farblichen und geschmacklichen Veränderungen, beginnt bei 143 °C. Goldbrauner Karamell, der „starke Bruch“, braucht Temperaturen zwischen 143 und 160 °C. Erkaltet hat er eine glasartige, brüchige Konsistenz (daher „Bruch“). Karamell wird für die Herstellung von Bonbons, Krokant (Mischungen aus gehackten Nüssen und Karamell), Gebäck und Desserts verwendet. Auf Jahrmärkten werden gebrannte Mandeln damit hergestellt. Bei Temperaturen über 160 °C entsteht dunkler, kaum noch süßer Karamell, genannt Zuckercouleur. Er wird in der Lebensmittelindustrie als Farbstoff verwendet.

Unter „Sirup“ versteht man zunächst eine dickflüssige, konzentrierte Lösung, die durch Eindampfen aus zuckerhaltigen Flüssigkeiten wie Zuckerrübensaft, Zuckerrohrsaft oder Fruchtsäften gewonnen wird 25. Sirup fällt als Zwischenprodukt der Zuckerherstellung an. Zuckerrübensirup (auch „Sehm“, „Rübenkraut“, „Rübensaft“, „Rübensirup“ oder „Wurzelkraut“) wird hergestellt, indem man alle löslichen Stoffe der Rübe extrahiert, den Saft filtert und weiter einkocht, bis ein Sirup mit einer Mindesttrockensubstanz von 78 % entsteht, der bei Zimmertemperatur streichfähig ist 26.

Kandiszucker entsteht durch langsames Auskristallisieren aus Zuckerlösungen. Weißer Kandiszucker wird aus hellem Zuckersirup hergestellt; um braunen Kandiszucker zu erhalten, wird karamellisierter Zucker hinzugefügt.

Brauner Zucker ist ein Sammelbegriff für braune Zuckersorten. Es gibt verschiedene Herstellungsverfahren. Entweder Kristallzucker wird mit braunem Zuckerrübensirup gemischt; oder der Zucker wird aus braun gewordenem (teilweise karamellisiertem) Sirup oder aus Mischungen von weißem und braunem Sirup herauskristallisiert.

Vollzucker ist der getrocknete Saft der Zuckerrübe, das heißt getrockneter Zuckerrübensirup. Nichts außer Wasser wurde entfernt, nichts wurde hinzugefügt. Er wurde nur getrocknet und pulverisiert. Das Pendant des Zuckerrohrs ist der Vollrohrzucker, der getrocknete Saft des Zuckerrohrs (auch „Ursüße“ oder „Sucanat“ genannt).

Hier sind also die naturbelasseneren Alternativen. Sie werden gewöhnlich „schonend“, bei niedrigen Temperaturen hergestellt. Sie sind löslich wie gewöhnlicher Haushaltszucker; haben im Unterschied zu diesem aber einen volleren, karamellartigen Geschmack. Sie sind allerdings mehr oder weniger bräunlich, verklumpen leicht und sind nur begrenzt haltbar – was ja die Eigenschaften waren, die Anlass zur „Verfeinerung“ gaben.

Melasse ist der dunkle Sirup am Ende der Zuckerherstellung, dem kein weiterer Zucker mehr entzogen werden kann 27. Die Zuckerrübenmelasse findet vor allem als Viehfutter Verwendung. Heutzutage wird sie zusammen mit den ausgelaugten Rübenschnitzeln zu kleinen Scheiben („Pellets“) gepresst. Die Melasse aus der Herstellung von Rohrzucker wird auch zu Rum verarbeitet.

Da Melasse aber nichts anderes ist als zuckerreduzierter Sirup, handelt es sich dabei um das Beste aus der Zuckerrübe bzw. dem Zuckerrohr. Sie hat allerdings einen eigenartigen Geschmack, weshalb sie sich nicht als Süßungsmittel eignet, sie ist vielmehr eine großartige Nahrungsergänzung.

Forbes Ross wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Arzt in London 28. Er beklagte die hohe Zahl der Krebstoten bei herkömmlichen Behandlungen mit operativen Eingriffen und Bestrahlungen und versuchte stattdessen, Krebs mit naturheilkundlichen Mitteln zu behandeln. Er befasste sich insbesondere mit den hoffnungslosen Fällen, die nicht operiert werden konnten, oder mit denjenigen, die Operationen oder Bestrahlungen ablehnten. Dennoch war er erstaunlich oft erfolgreich.

Ross hatte beobachtet, dass die Arbeiter auf den Zuckerrohrplantagen der Karibischen Inseln fast nie an Krebs erkrankten; und er hatte das damit in Zusammenhang gebracht, dass die Arbeiter die ganze Zeit auf Zuckerrohrhalmen herumkauten. Zuckerrohr ist reich an Kaliumsalzen (Verbindungen des Kaliums); und Ross war einer der ersten, der Kaliummangel als Schlüsselfaktor bei der Entstehung von Krebs erkannte. Kalium spielte daher die entscheidende Rolle bei seiner Behandlung und Vorsorge.

Ein gewisser Cyril Scott veröffentlichte 1940 ein Büchlein über die Zuckerrohrmelasse, das 1972 in deutscher Übersetzung erschien (Scott 1996). Die Übersetzung trägt den Titel: „Das schwarze Wunder – rohe schwarze Zuckerrohr-Melasse – eine natürliche Wundernahrung“. Der Autor berichtet darin über Behandlungserfolge mit der „Melasse-Therapie“ bei Krebs, Krampfadern, Arthritis, Geschwüren, Hautentzündungen und -ausschlägen, Schuppenflechte, hohem Blutdruck, Angina Pectoris („Brustenge“), Herzschwäche, Verstopfung, Darmentzündung, Schlaganfällen und mancherlei mehr.

Cyril Scott war ein genialer Mann, ein überaus erfolgreicher Musiker und Schriftsteller. Er hatte offensichtlich verstanden, was Forbes Ross erkannt hatte: dass viele der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ des Menschen nur Auswirkungen seiner veränderten Ernährungsgewohnheiten sind. Er hat diese Erkenntnis mit seinem Buch vor der Vergessenheit bewahrt. Und wir haben es ihm zu verdanken, dass wir rohe, schwarze Zuckerrohrmelasse heute im Reformhaus kaufen können – im übrigen das beste Haarpflegemittel überhaupt (einen funktionstüchtigen Darm vorausgesetzt).

Zucker - Aufbau

„Zucker“ und „Kohlenhydrate“ sind in der Chemie Synonyme 29. Kohlenhydrate (aus Kohlenstoff + Hydrat: vom grch. „hydor“, Wasser; Wortbildungselement mit der Bedeutung „Wasser“) sind aus Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) bestehende Verbindungen.

Die einfachsten Kohlenhydrate sind Monosaccharide (vom grch. „mono-“, einfach- + lat. „saccharum“, Zucker; das vom gleichbed. grch. „sakcharon“; auch „Einfachzucker“). Einfachzucker besteht aus einzelnen Molekülen mit der (allgemeinen) Summenformel (CH2O)n mit n = 3 bis 7. (Jeder Teil der Formel ist also mit einem spezifischen n zu multiplizieren.)

Beispiel: n = 6; die Summenformel ist C6H12O6.

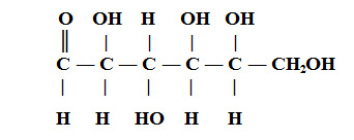

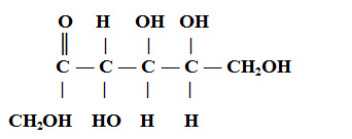

Die häufigsten Einfachzucker sind Glucose (über das gleichbed. frz. „glucose“; das vom grch. „glykos“, süß; auch „Traubenzucker“ [oder „Blutzucker“]) und Fructose (vom lat. „fructus“, Frucht + -ose: verkürzt aus „Glucose“; Wortbildungselement mit der Bedeutung „Zucker“; auch „Fruchtzucker“). Beide haben die Summenformel C6H12O6 (aus dem obigen Beispiel); weisen aber unterschiedliche Strukturen auf (siehe Abbildungen 2 und 3). Glucose und Fructose kommen in allen Früchten vor.

Abb. 2: Strukturformel von Glucose.

Abb. 3: Strukturformel von Fructose.

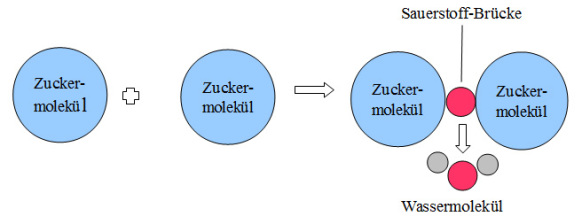

Ein Zuckermolekül mit 5 oder mehr C-Atomen kann einen Ring bilden (siehe Abbildung 4). Zwei solcher ringförmiger Zuckermoleküle können sich mittels einer Sauerstoff-Brücke unter Abscheidung von Wasser zu einem Disaccharid (grch. „di-“, zwei, doppelt; auch „Doppelzucker“) verbinden. (Wenn Sie die Pfeile umdrehen, haben Sie den Vorgang bei der Verdauung,)

Abb. 4: Bildung eines Doppelzuckers.

Ein häufiges Disaccharid ist Maltose (vom lat. „maltum“, Malz + -ose; auch „Malzzucker“). Jeweils zwei Moleküle Glucose sind miteinander verknüpft. Maltose ist z. B. in Getreide enthalten. Ein anderes häufiges Disaccharid ist Saccharose 30. Jeweils ein Molekül Glucose ist mit einem Molekül Fructose verknüpft. Saccharose kommt in Früchten und Gemüse, insbesondere im Zuckerrohr und in der Zuckerrübe, vor – und wird nach obigem Verfahren als „Haushaltszucker“ isoliert.

Eine weitere Zusammenlagerung von Monosacchariden führt zu Oligosacchariden (vom grch. „oligos“, wenig; wenige, ein paar + Saccharid; auch „Mehrfachzucker“). Ein Beispiel ist die Raffinose, ein in Pflanzen vorkommender „Dreifachzucker“ (aus drei Einfachzuckern bestehend). Einfachzucker, Doppelzucker und Mehrfachzucker schmecken süß und sind leicht in Wasser löslich. Sie werden als „Zucker“ im engeren Sinne bezeichnet.

Polysaccharide (vom grch. „polys“, viel; viele + Saccharid; ; auch „Vielfachzucker“) können aus Hunderten und Tausenden verschiedener Einfachzucker bestehen. Hierzu zählt die Stärke, wie sie in Getreide, Kartoffeln oder Gemüse enthalten ist. Sie ist geschmacksneutral, kaum in Wasser löslich, aber gut verdaulich – und der eigentliche Energielieferant für den Organismus. Zu den Polysacchariden gehört auch die Cellulose (vom lat. „cellula“, Verkleinerungsform von „cella“, Zelle + -ose): der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zelle. Sie besteht aus mehr als 10.000 Zuckereinheiten. Sie ist für den Menschen unverdaulich, spielt aber eine wichtige Rolle als Ballaststoff.

Zucker - Abbau

Die Verdauung der Kohlenhydrate beginnt bereits im Mund 31. Der Speichel enthält ein Enzym aus der Gruppe der Amylasen (vom grch. „amylon“, Stärke + -ase, Wortbildungselement mit der Bedeutung „Enzym“), das Vielfachzucker in Form von Stärke in kleinere Einheiten spaltet.

Der größere Teil der Stärke wird jedoch im Dünndarm abgebaut. Amylasen werden zu diesem Zweck auch in der Bauchspeicheldrüse und in der Dünndarmwand gebildet. Maltasen (vom lat. „maltum“, Malz + -ase) und Glycosidasen zerlegen die Doppelzucker Maltose und Saccharose in die Einfachzucker Glucose und Fructose.

Doppelzucker und Einfachzucker, die bereits als solche in der Nahrung enthalten sind, brauchen entsprechend weniger an enzymatischer Spaltung. Vielfachzucker in Form von Glycogen („tierische Stärke“), der mit tierischer Nahrung in den Verdauungstrakt gelangt, wird ähnlich abgebaut. Sowohl Stärke wie auch Glycogen bestehen letztlich nur aus Glucose-Einheiten.

Was an Kohlenhydraten verdaulich ist, wird ausschließlich als Einfachzucker, in erster Linie Glucose, ins Blut aufgenommen. Die Funktion unverdaulicher Kohlenhydrate (Ballaststoffe) besteht darin, dem Nahrungsbrei Volumen zu geben und damit zu einem Sättigungsgefühl beizutragen, die Darmwand zu reinigen und die Darmperistaltik aufrechtzuerhalten (Peristaltik: vom gleichbed. grch. „dynamis peristaltikos“, umfassende, zusammendrückende Kräfte: von den Wänden muskulöser Hohlorgane ausgeführte Bewegung, bei der sich Organabschnitte nacheinander zusammenziehen und entspannen, wodurch der Inhalt des Hohlorgans fortbewegt wird).

Der menschliche Körper braucht durchaus Einfach- und Doppelzucker 30, 32. In natürlicher Nahrung kommt er jedoch nur in kleinen Mengen und immer verbunden mit anderen Stoffen vor: Mineralstoffen (in großen Mengen „Mengenelemente“, in kleinen Mengen „Spurenelemente“), Vitaminen, anderen Vitalstoffen (den Vitaminen ähnliche „sekundäre Pflanzenstoffe“) und Ballaststoffen.

Wenn man natürliches Obst isst, gelangt der Zucker nach einer raschen Magenpassage in den Dünndarm. Dort wird er langsam durch die Darmwand ins Blut aufgenommen. Er gelangt über die Pfortader zur Leber 33, wo Fructose zu Glucose umgebaut wird; und die Leber gibt die Glucose kontrolliert in das ableitende arterielle System ab.

Sollte es einen Glucose-Überschuss geben, so speichert ihn die Leber in Form von Glycogen, der konzentrierten Form der Glucose. Glycogen-Depots werden auch in anderen Körperzellen, insbesondere Muskelzellen, unterhalten, um im Bedarfsfall darauf zurückzugreifen. Gleichzeitig gibt die Bauchspeicheldrüse Insulin ab, das die Glucose in die Zellen transportiert, wo sie dem Stoffwechsel zugeführt wird.

Ein Abfall des Blutzuckerspiegels unter den Normalwert ist das Signal für die Bauchspeicheldrüse, ein anderes Hormon, genannt Glucagon, ins Blut zu schicken. Glucagon ist der Gegenspieler des Insulin. Es wandelt Glycogen wieder in Glucose um.

Kohlenstoff ist der Brennstoff der Zellen. Glucose ist die Form, in der er für die Zellen am leichtesten erschließbar ist. Der gesamte Stoffwechselprozess ist komplex und besteht aus mehr als 30 Einzelschritten. Für jeden dieser Einzelschritte ist ein spezifisches Enzym notwendig. Vitamine spielen dabei eine wichtige Rolle als „Co-Enzyme“, das heißt aktivierende Substanzen, ohne die das betreffende Enzym kaum oder gar nicht in Aktion tritt.

Haushaltszucker – eine Spur der Verwüstung

Isolierter Zucker, wie er mengenweise in Schokolade, Schokoriegeln, Bonbons, Speiseeis, Keksen, Gebäck, Kuchen, Torten, Marmeladen, Gelees, Getränken und allem Möglichen verarbeitet wird, setzt ein ganz anderes Szenario in Gang 32. Kohlenhydrate, die sich in Belägen auf den Zähnen niederlassen, werden von Bakterien der Mundflora abgebaut. Dabei entstehende Säuren greifen den Zahnschmelz an und führen zu Zahnfäule („Karies“).

Natürliche Kohlenhydrate in natürlichen Mengen sind kein Problem 30, 32. Der Körper ist darauf eingestellt. Der Speichel ist leicht basisch und neutralisiert die Säuren (Basen und Säuren neutralisieren sich gegenseitig.). Isolierter Zucker und isolierte Stärke in riesigen Mengen jedoch sind nicht auf diese Weise kontrollierbar. Die Zahnbeläge stammen in erster Linie von den Klebereiweißen, die gewöhnlich mit der isolierten Stärke mitgeliefert werden (das sind ja die beiden Bestandteile von weißem Mehl). Auf diese Weise sind die Zähne meist ruiniert, noch bevor die Menschen erwachsen sind – was dann unter allerlei Zahnersatz kaschiert wird.

Isolierter Zucker als Bestandteil der üblichen Nahrung nährt schmarotzende Pilze im Dünndarm. Pilze dieser Art, zusammen mit Alkohol, Nikotin und Medikamenten, können die Darmflora in kürzester Zeit zugrunde richten. Sie produzieren mit ihren Ausscheidungen Blähungen und übel riechende Winde – die aber kaum bemerkt werden, weil man sie als normal ansieht.

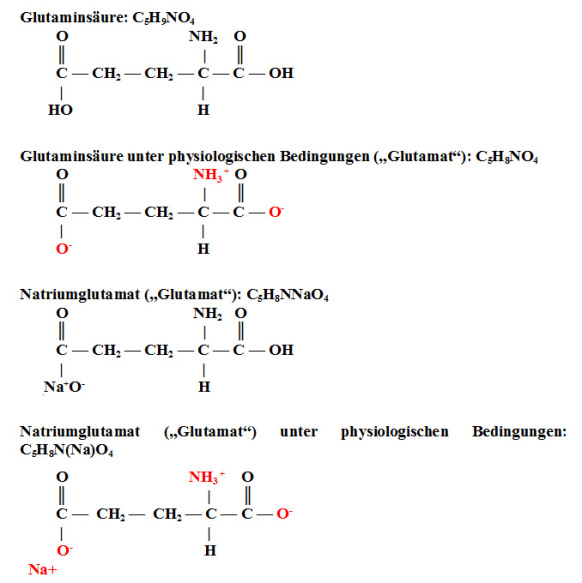

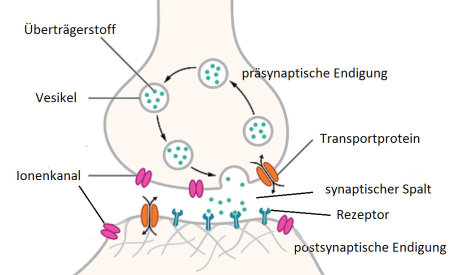

Der im Dünndarm vorhandene Doppelzucker verlangt nach Maltasen (siehe oben), um in Einfachzucker gespalten zu werden 32. Maltasen werden in der Leber mittels Vitamin B1 und Mangan gebildet. Beides ist sowohl in der Zuckerrübe als auch im Getreidekorn vorhanden, nicht jedoch in isolierten Kohlenhydraten. Die Leber muss es sich irgendwoher beschaffen. Mangan wird auch in der Insulin produzierenden Bauchspeicheldrüse benötigt. Ein Mangel an Mangan bedeutet daher auch einen Mangel an Insulin; und zu wenig Insulin kann den Blutzuckerspiegel gefährlich steigen lassen. Natürlich fehlt auch das Vitamin B3. Das ist notwendig, um die Maltasen überhaupt zu aktivieren. Hier kann sich der Körper behelfen, in dem er B3 aus der Aminosäure (Eiweißbaustein) Tryptophan herstellt. Tryptophan fehlt dann jedoch für die Herstellung von Serotonin (ein Überträgerstoff des Gehirns, der elektrische Impulse vom einen Nerv zum anderen überträgt). Die Aktivität des Serotonins, bestehend in der Aktivierung bestimmter Hirnareale, geht jedoch mit angenehmen Gemütszuständen einhergeht. Ein Mangel an Serotonin führt daher leicht zu schlechter Laune, Angst oder Depressionen.

Die Darmwand wird bei derartiger Kost wahrscheinlich von Klebereiweißen beschichtet sein. Was jedoch an Zucker die Darmwand passiert, gelangt sehr schnell ins Blut; und da es gewöhnlich ungeheure Mengen sind, die an isolierten Kohlenhydraten in Semmeln, Brot, Gebäck, Nudeln usw. enthalten sind, sind es auch ungeheure Mengen an Zucker, die sehr schnell absorbiert werden. Die Leber kann solche Mengen nicht bewältigen. Sie wird möglicherweise anschwellen - bei ihren Versuchen, etwas davon in Form von Glycogen zurückzuhalten. Den Rest wird sie unkontrolliert ins Blut abgeben. Es erfolgt eine Art Zuckerschock.

Eine Überzuckerung des Bluts stellt eine akute Gefahr für den Organismus dar. Er wird versuchen, Zucker über die Nieren loszuwerden; und so kann es zu einer Entwässerung kommen, die sich durch Wasser trinken allein nicht mehr ausgleichen lässt. Deshalb schüttet die Bauchspeicheldrüse mengenweise Insulin aus. Das Insulin veranlasst Transportproteine in der Zellwand, den Zucker in die Zelle aufzunehmen. Dort läuft ein Feuerwerk ab. Der Mensch fühlt sich aufgeputscht. Das ist der Zuckerschub.

Die hohe Insulinpräsenz jedoch lässt das Feuerwerk rasch verlöschen; und sie führt dazu, dass kaum noch Zucker im Blut vorhanden ist. Das Ergebnis ist eine Unterzuckerung: eine ebenso ernsthafte Gefahr. Die Zellen brauchen ständig Glucose; und es sind insbesondere die Nervenzellen, die darauf angewiesen sind. Daher werden bei jeder Unterzuckerung ein paar Organ- und insbesondere Nervenzellen absterben.

Glucagon ist für solche Notfälle möglicherweise zu langsam. Deshalb springt die Nebennierenrinde ein. Sie schüttet das Hormon Adrenalin aus, das dafür bekannt ist, den Körper zu Höchstleistungen zu veranlassen. Das Adrenalin sorgt für eine hektische Freisetzung von Glucose in den Glycogen-Depots des Organismus.

Isolierte Kohlenhydrate sind leere Kohlenhydrate. Deshalb essen die Leute etwas, was fast ausschließlich aus Kohlenhydraten und Klebereiweißen besteht, und wenig später haben sie schon wieder Hunger. Der Hunger ist nur so lange gestillt, wie der Magen voll ist. Er ist wieder da, sowie sich herausstellt, dass die meisten der erwarteten Nahrungsbestandteile fehlen. So essen die Leute den ganzen Tag. Der Darm ist voll und träge, doch sie schieben noch einen Hamburger hinterher, noch eine Leberkässemmel, noch einen Schokoriegel ...

Überzuckerung und Unterzuckerung wechseln sich auf diese Weise ab. Der Mann isst zum Frühstück zwei frische Semmeln aus reinstem Weizenauszugsmehl mit Butter aus Kuhmilch und Marmelade, bestehend zu 50 % aus Kristallzucker. Dazu gibt es einen Kaffee, denn „ohne Kaffee geht gar nichts“. Er ist dann einigermaßen wach. Zwei Stunden später hat er aber einen Durchhänger, und er würde am liebsten wieder ins Bett gehen. Das lässt sich aber nicht einrichten. Also muss er sich quälen. Wohin wird die Achterbahnfahrt gehen?

Der Körper hat nun ein weiteres Problem: Wohin mit all dem Zucker? Leber- und Muskelzellen können nur begrenzte Mengen an Zucker in Form von Glycogen speichern. Der Rest muss in Fett umgewandelt und im Bindegewebe gelagert werden. Das ergibt unansehnliche Fettpolster am Bauch, an den Oberschenkeln oder wo auch immer. Das Fett kann sich auch in den Spalträumen zwischen den inneren Organen ablagern. (Sie werden von doppelschichtigen Häuten gebildet, die natürlicherweise nur soviel Flüssigkeit enthalten, dass sich die Organe gegenseitig verschieben können.) Und so werden die Leute immer dicker - und sind doch am Verhungern. Unter den chronisch Untergewichtigen sind wahrscheinlich diejenigen zu finden, deren Ernährung zum großen Teil aus Süßigkeiten besteht – und vor allem ihren Darmpilzen dient.

Kalorien zählen und damit die Kohlenstoffzufuhr einschränken hat wenig mit dem Problem zu tun. Es ist nur eine weitere Tortur für den Organismus. Er versucht die ganze Zeit, an Lebensmittel zu kommen. Sie sehen so aus wie Lebensmittel, sind aber meist keine. Deshalb ist er die ganze Zeit hungrig - und nun soll er auch noch weniger davon essen. Was für ein Unsinn!

Die „Kalorie“ (vom lat. „calor“, Wärme) ist eine alte physikalische Maßeinheit. Sie wird für diejenige Energiemenge verwendet, die 1 kg Wasser um 1 ºC (von 14,5 auf 15,5 ºC bei atmosphärischem Druck auf Meereshöhe) erwärmt. Das Problem ist gewöhnlich aber nicht die Energiemenge, die in den Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen steckt. Das Problem besteht gewöhnlich darin, dass sie dem Körper als isolierte, denaturierte, inkompatible Stoffe verabreicht werden.

Noch ein weißes Gold

Die Rede ist vom Salz. Im engeren Sinn verstehen wir darunter jenen weißen Stoff mit dem Geschmack, den wir „salzig“ nennen (siehe die Nummer 3 dieser Artikelreihe). In der Chemie heißt der Stoff Natriumchlorid (auch „Kochsalz“). Er besteht aus Natrium und Chlor, kommt in der Natur aber nur vermischt mit einer Reihe ähnlicher Stoffe vor. Im weiteren Sinne verstehen wir darunter alle Verbindungen, die wie Natriumchlorid nur relativ locker miteinander verbunden und meist in Wasser löslich sind. Im folgenden sprechen wir von Salz im engeren Sinne.

Ein Geschenk der Natur

Die Menschen wissen schon seit sehr langer Zeit, dass es sich gut als Konservierungsstoff eignet. Vielleicht fanden sie irgendwann einmal an irgendeiner Küste mit Salz überzogene tote Fische, die auf diese Weise konserviert worden waren 34. Jedenfalls gewannen sie Salz aus Meerwasser oder Wasser aus Solequellen (Sole: aus dem gleichbed. niederdeutschen „sole“: salzhaltiges Wasser), das sie in Keramikgefäße füllten und in Öfen zum Sieden brachten 35. Das Wasser verdampfte, und das Salz blieb zurück. Natürlich ging mit seiner Verwendung als Konservierungsstoff auch seine Verwendung als Geschmacksstoff einher. Die Römer führten das Sieden von Sole in Pfannen aus Eisen oder Blei in Europa ein. Das Verfahren wurde im Prinzip bis ins 20. Jahrhundert beibehalten.

Während Salz in früheren Zeiten hauptsächlich als Konservierungs- und Geschmacksstoff verwendet wurde, hat man in der Zwischenzeit zahllose weitere Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere als Industriesalz, Auftausalz und Gewerbesalz, gefunden 36-39.

Heute werden in Deutschland 80 % des gewonnenen Salzes als Industriesalz genutzt. Das meiste wird zu Düngemitteln verarbeitet. Was den Rest betrifft, so interessiert allein das Natriumchlorid, als Ausgangsstoff für eine Vielzahl von Substanzen. Ein Teil davon wird für die Herstellung von Soda verwendet. Soda ist eigentlich ein natürliches Mineral. Es wird benötigt, um Textilien zu färben und bleichen und Wasch- und Reinigungsmittel sowie Glas herzustellen. Seit es dem französischen Arzt und Naturforscher Nicolas Leblanc gelungen ist, Soda auf der Basis von Kochsalz herzustellen, ist es möglich, Soda in großen Mengen zu produzieren. Natriumchlorid wird auch mithilfe von elektrischen Strom in seine Bestandteil Natrium und Chlor zerlegt. Natrium wird verwendet, um Natronlauge herzustellen. Papier, Watte und viele weitere Produkte entstehen mithilfe von Natronlauge aus Holz. Die Natronlauge trennt dabei den Hauptbestandteil von Holz, die Zellulose, von unerwünschten anderen Stoffen. Natronlauge ist aber auch die Basis für Seife und Reinigungsmittel. Man braucht sie in der Textilindustrie zur Veredelung der Baumwolle, bei der Keramikherstellung, bei der Aluminiumherstellung usw. Chlor ist der Grundstoff für Lösungsmittel, Desinfektionsmittel, Sprengstoff, Feuerlöschmittel usw. Aus der Verbindung von Chlor und Kohlenstoff entsteht Vinylchlorid, seinerseits Ausgangspunkt für Polyvinylchlorid, kurz PVC: den Allerweltskunststoff für Folien, Einkaufstüten, Joghurtbecher, Verpackungen, Kreditkarten, Fensterrahmen, Rollläden, Autoteile, Billigschuhe, Billigkleidung und alles Mögliche.

12 % des Salzes finden Verwendung als Auftausalz. Man streut es im Winter auf Straßen und Gehwege.

5 % werden als Gewerbesalz verwendet. Es dient - nach wie vor – der Konservierung von Fleisch, Fisch und Gemüse. Es wird immer noch in der Fischerei verwendet, um den Fang frisch zu halten. Man mischt es neuerdings ins Viehfutter, um den Appetit der Masttiere zu anzuregen. In der Medizin nutzt man Salz für stärkende Infusionen (dazu weiter unten mehr).

Es sind ganze 3 %, die als Speisesalz auf den Tisch kommen oder in der Lebensmittelindustrie verarbeitet werden 40.

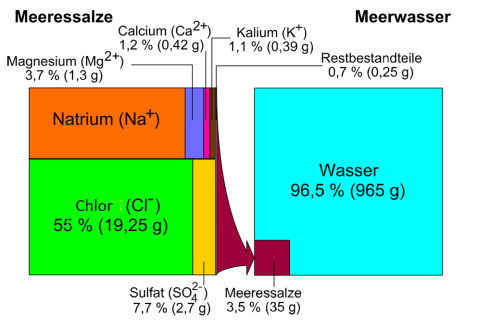

Alles Leben kommt aus dem salzigen Wasser der Meere; und die Meere sind heute noch der größte Lebensraum der Erde. Der Salzgehalt der Meere ist unterschiedlich 41, 42. In der Ostsee sind es zwischen 0,2 und 2 %, in der Nordsee 3 %, im Mittelmeer 3,8 %, im Toten Meer 28 %. Der durchschnittliche Salzgehalt beträgt 3,5 %. Er hängt ab von den Einträgen der Flüsse und den Emissionen der Erdkruste, von dem, was in die Atmosphäre verdunstet und was vom Meeresboden absorbiert wird. Doch was immer der Gesamtsalzgehalt eines Meers ist, die verhältnismäßige Zusammensetzung aus den verschiedenen Meeressalzen ist überall dieselbe (siehe Abbildung 5). Das Prinzip der konstanten Proportionen gilt unabhängig vom Gesamtsalzgehalt des jeweiligen Meeres 41-44.

Abb. 5: Die Bestandteile von Meersalz (die verschiedenen "Meersalze"). Massenangaben pro 1 kg Meerwasser. 41

Die Meere enthalten all diese Stoffe in gelöster Form. Das ist das wässrige Milieu, in dem sich das Leben auf der Erde entwickelt hat. Chlor und Natrium sind die Hauptbestandteile von Meersalz; und sie sind die wichtigsten anorganischen Stoffe für Menschen und Tiere. Verschiedene Elemente werden in verschiedenen Mengen gebraucht. Die Wichtigkeit von Spurenelementen jedoch, die nur in verschwindend kleinen Mengen benötigt werden, zeigt sich, wenn sie fehlen. (Pflanzen haben einen anderen Stoffwechsel und somit auch andere Prioritäten. Hier stehen Stickstoff, Phosphor und Kalium an erster Stelle.)

Meersalz scheint auf den ersten Blick ein ideales Lebensmittel. Doch die Meere dienen seit Jahrtausenden als Abwassersammelbecken; und die Menschen haben in den letzten 100 Jahren mehr Gift und Schmutz aus Industriebetrieben und aus einer mit Produkten dieser Betriebe verschmutzten und vergifteten Umwelt ins Meer geleitet als 5.000 Jahre lang zuvor. Gesunkene Öltanker und havarierte Ölbohrinseln haben immer wieder die Strände verseucht. Altöl aus unzähligen Schiffstanks ist ins Wasser geflossen. Die Abgase von unzähligen Schiffsmotoren legen ihre giftige Fracht täglich auf der Wasseroberfläche ab. Aller Plastikabfall, der nicht irgendwie vernichtet oder wiederverwertet wird, landet letztlich im Meer. Die Ozeane sind riesig, doch irgendwann sind sie verschmutzt – zu verschmutzt, als dass Salz daraus noch genießbar wäre.

Außerdem gibt es verschiedene Definitionen für „Meersalz“. Wenn wir unter „Meersalz“ die Gesamtheit aller im Meerwasser gelösten Ionen bzw. aller daraus kristallisierten Salze verstehen, sind wir wahrscheinlich überrascht, wenn wir erfahren, was in der Schachtel enthalten ist, auf der „Meersalz“ steht 42.

An den Küsten Frankreichs, Spaniens, Portugals und Italiens bsw. wird Meerwasser in den Becken sogenannter „Salzgärten“ verdunstet 45. Die Salzlösung fließt langsam von einem höheren in ein niedrigeres Becken und von dort weiter in das nächste. Die Salzkonzentration steigt von Becken zu Becken, bis schließlich die Sättigungskonzentration für das Salz erreicht ist, von dem am meisten vorhanden ist: Natriumchlorid. Es fällt aus und sinkt auf dem Boden. Für andere Salze, wie bsw. Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid, wird keine Sättigungskonzentration erreicht. Sie bleiben im Restwasser. Und das wird entweder nochmals verwendet oder einfach ins Meer geleitet.

Das so erhaltene „Meersalz“ wird meist raffiniert (vom frz. „raffiner“, verfeinern, läutern) 46. Das heißt, es wird „gewaschen“ (mit sauberem Wasser versetzt) und erneut auskristallisiert. In der Zentrifuge wird das Restwasser zusammen mit Verunreinigungen von den Natriumchlorid-Kristallen getrennt.

Anschließend werden die Kristalle getrocknet und vermahlen. Um Verklumpungen zu verhindern, werden Rieselhilfen zugesetzt: bsw. Calciumcarbonat (eine Verbindung, bestehend aus Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff; auch „Kalk“) oder Magnesiumcarbonat (das gleiche, nur mit Magnesium anstelle von Calcium). Beides sind Salze aus der Kategorie „schwer löslich“ (weshalb sie ja zu diesem Zweck verwendet werden). Auch Aluminiumsilikat (bestehend aus Aluminium, Sauerstoff, Wasserstoff und Silicium) wird eingesetzt. Aluminium ist als wirkungsvolles Nervengift bekannt, das im Gehirn schwer Demenzkranker zu finden ist. All diese Stoffe gelten jedoch in den geringen Mengen, in denen sie verwendet werden, als unbedenklich. (Die Idee selbst geht auf den US-amerikanischen Salzhersteller Morton Salt zurück, der 1911 gut rieselndes Speisesalz auf den Markt brachte; und sie hat sich auch bei uns durchgesetzt.) Weißmacher und weitere Lebensmittelzusatzstoffe runden gewöhnlich ab, was schließlich als „Meersalz“ bezeichnet wird.

Natürliches Meersalz hat sich in unseren Breiten vor etwa 250 Millionen Jahren gebildet 47. Erhebungen der Erdkruste hatten ein flaches Meer vom umgebenden größeren Ozean abgetrennt. „Zechsteinmeer“ nennt man es heute (nach dem „Zechstein“: eben dieser Epoche der Erdgeschichte). Es nahm ungefähr den Raum ein, in dem heute die Nordsee, Dänemark, Holland, Norddeutschland und das nördliche Polen liegen.

Als das Meer austrocknete, erhöhte sich allmählich die Konzentration der im Wasser gelösten Mineralien (die Salze der Erdkruste). Die Lösung ist für jedes Mineral bei einer spezifischen Konzentration gesättigt 48. Wenn weiteres Wasser verdunstet, fällt das Mineral aus und sinkt als Feststoff zu Boden. Für die in größeren Mengen im Meerwasser gelösten Mineralien ist die Sättigungskonzentration als erstes für Calciumcarbonat (CaCO3) erreicht, das sich als Kalk absetzt. Als zweites fällt Calciumsulfat (CaSO4) aus, das eine Schicht aus Gips bildet. Bei weiterer Verdunstung setzt sich Natriumchlorid (NaCl) als Halit (vom grch. „hals“, Salz) ab, gefolgt von (in geringeren Mengen vorkommenden) Edelsalzen. Wenn die Senke schließlich ganz ausgetrocknet ist, trägt der Wind Tonmineralien heran, die eine wasserundurchlässige Schicht aus Ton bilden. Das ganze wiederholte sich mehrmals. Verwerfungen ließen im Laufe der Zeit unregelmäßige Lagerstätten von Halit 49, vermischt mit Edelsalzen, entstehen. Sie werden heute als Steinsalz 47 abgebaut.

Man verwendet zwei Methoden 35. Bei der Bohrlochsolung wird eine vertikale Bohrung in einen Salzstock eingebracht und mit Wasser gefüllt. Die Sole wird zutage gefördert und verdampft. Man erhält Siedesalz. Es besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid; Spuren anderer Stoffe können vorhanden sein. Eine gründliche Raffination führt zu einer nahezu vollständigen Isolierung der Natriumchlorid-Kristalle. Letzteres ist, was die Güte von Industrie- und Gewerbesalz ausmacht, da andere Stoffe bei der weiteren Verarbeitung oft störend wirken - und daher als (chemische) Verunreinigungen betrachtet werden. Reines Natriumchlorid wird aufgrund der Gewinnungsmethode auch als Kochsalz bezeichnet. Bei einer Verwendung von Kochsalz als Speisesalz werden entsprechende Zusatzstoffe hinzugefügt: Rieselhilfen und Weißmacher, oft auch Iod (ein Spurenelement, dessen Mangel in der Nahrung zu Erkrankungen der Schilddrüse führen kann).

Der bergmännische Abbau ist die teurere der beiden Methoden. Man bricht Brocken aus dem Salzstock heraus und zertrümmert sie zu kleineren Stücken oder vermahlt sie zu Granulat verschiedener Körnung. Das setzt natürlich voraus, dass der Salzstock keine allzu starken (tatsächlichen) Verunreinigungen aufweist. Salz dieser Art wird oft Ursalz genannt 50. „Es wird nichts weggenommen und nichts hinzugefügt“, heißt es auf einer Packung. (Die Bezeichnung „Kristallsalz“ ist eher unsinnig, da ungelöstes Salz immer in Kristallform vorliegt.) Interessanterweise erhält Vieh derartiges Salz in Form von „Lecksteinen“. Menschen begnügen sich gewöhnlich mit der (billigen) Industrievariante.

Verschiedene Steinsalzlagerstätten weisen natürlich Unterschiede in ihrer Zusammensetzung auf. Das Salz liegt ja schon eine Weile da. Die herausragende Rolle von Chlor und Natrium für den menschlichen Körper jedoch scheint irgendwann überzeugend genug für den Gesetzgeber gewesen zu sein, um eine Mindestmenge von 97 % Natriumchlorid für Speisesalz zu fordern. Anderes Salz darf nicht auf den Markt kommen.

Kochsalz

Die Frage, wie viel „Salz“ ein Mensch braucht, ist von vornherein nicht unbedingt sinnvoll. „Speisesalz“ (Natriumchlorid) ist – ebenso wie „Haushaltszucker“ (Saccharose) - ein Stoff, der in isolierter Form nirgendwo in der Natur vorkommt. Der Mensch braucht weder das eine noch das andere.

Natürliches Salz ist ein Geschenk der Natur. Es enthält eine Menge von Mineralien (Elementen): sowohl Mengen- wie auch Spurenelemente; und es enthält sie in der Form, in der sie für den Körper verwendbar sind 51-53. Doch bereits eine Menge zwischen 0,2 und 1 g genügt, um den täglichen Bedarf zu decken. Der durchschnittliche Verbrauch an Kochsalz hingegen beträgt bei uns zwischen 8 und 20 g pro Tag und Kopf. Das meiste davon ist in vorgefertigter Industriekost enthalten.

Der Körper versucht, das überschüssige Kochsalz loszuwerden. Doch er kann, je nach Alter, Geschlecht und Verfassung, nur etwa 5 g täglich über die Nieren ausscheiden 54, 55. Was im Körper bleibt, wird von Wasserstoff-Molekülen umschlossen. Es wird auf diese Weise isoliert und neutralisiert. Die Reaktion braucht jedoch viel Wasser, so dass es zur Dehydration (vom lat. „de“, von, von .. weg + grch. „hydor“, Wasser: Wasserentzug, Austrocknung) kommen kann. Die mit Wasser ummantelten Ionen jedoch schwemmen den Körper auf. Sie bilden Ödeme (vom grch. „oidema“, Schwellung, Geschwulst: Ansammlungen von Wasser in den Zellzwischenräumen; auch „Wassergewebe“) z. B. unter den Augen oder in den Beinen.

Der Rest wird sich möglicherweise rekristallisieren (lat. „re-“, wieder, zurück: das Salz bildete ursprünglich Kristalle und wird nun wieder zu Kristallen). Die Kristalle können sich mit unverdaulichen Resten tierischer Eiweiße verbinden, z. B. Harnsäure, insofern sie aufgrund überlasteter Nieren nicht ausgeschieden wird. Sie können in dieser Form Gallengrieß, Gallensteine oder Nierensteine bilden oder sich in Gelenken oder Gliedmaßen ablagern, wie bei Arthritis („Gelenkentzündung“) oder Gicht.

Der Körper kann versuchen, etwas davon über die Haut auszuscheiden, was dann zu Hautausschlägen führt. Und weil Natriumchlorid meist nicht das einzige Problem für die Nieren ist, haben wir heute all diese Dialyse-Zentren, in denen menschliches Leben mit Blutreinigungsmaschinen aufrechterhalten wird.

Kochsalz hält den Blutdruck stabil 53. Die dazu notwendige Konzentration im Blut – wie auch in anderen Körperflüssigkeiten - beträgt 0,9 %. Eine Infusion mit 0,9 %-iger Kochsalz-Lösung (0,9 % in Wasser gelöst) wirkt daher stabilisierend bei Mangel- und Erschöpfungszuständen.

Im Falle einer zu hohen Kochsalz-Zufuhr jedoch versucht der Körper, die überflüssige Menge so schnell wie möglich über die Nieren auszuscheiden; und er tut das, indem er den Blutdruck erhöht 56, 57.

Wissenschaftler des Heidelberger Instituts für Pharmakologie haben bereits 2007 den Mechanismus herausgefunden. Im Falle einer zu hohen Kochsalz-Konzentration werden in der Muskulatur der Blutgefäße spezifische Mediatoren (Botenstoffe) gebildet. Sie binden an den dazugehörigen Rezeptoren und lösen über die daran hängende Signalleitung eine Kontraktion der Muskelzellen aus. Der Durchmesser der Blutgefäße verringert sich, und der Blutdruck steigt.

Bluthochdruck zerstört schleichend Herz, Gehirn und Nieren 53. Und nirgendwo in Europa gibt es mehr Fälle von Bluthochdruck als in Deutschland. Bluthochdruck ist die Ursache von Hirnschlägen und Herzinfarkten - und die sind bei uns die Todesursache Nummer eins.

Naturvölker in Südamerika, Papua-Neuguinea und Kenia nehmen weniger als 1 g Salz täglich zu sich; und es gibt keine Probleme mit dem Blutdruck. Die Studien darüber sind ungefähr 50 Jahre alt.

In Finnland hat man in der Zwischenzeit reagiert 53. Man klärt seit 1979 in Medienkampagnen über die Gefahren des exzessiven Verzehrs von Kochsalz auf. Und heute liegt der Salzkonsum um ein Drittel und der Blutdruck der Leute im Mittel um 10 mm Quecksilbersäule (das ist die Maßeinheit hinter bsw. „150 zu 110“) niedriger. Die Sterblichkeit durch Schlaganfälle und Herzinfarkte ist um 80 % gesunken und die Lebenserwartung um fünf bis sechs Jahre gestiegen. So einfach ist das!

Tödliche Hitze

Wenn man Wasser oder Lebensmittel maximal auf Körpertemperatur erwärmt, bevor man sie zu sich nimmt, verringert man dadurch den Aufnahme- bzw. Verdauungsaufwand. In heißen Gegenden der Erde trinkt man daher gern warme Getränke. Lebensmittel werden nicht verändert, wenn man sie nicht über diese Temperatur hinaus erwärmt. Anders verhält es sich, wenn man Lebensmittel erhitzt. Sie verändern dadurch nicht nur Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack - sie werden dadurch auch haltbar.

Die Idee, Lebensmittel durch Erhitzung haltbar zu machen, geht auf Louis Pasteur zurück, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts herausfand, dass der Verderb von Lebensmitteln durch Mikroorganismen verursacht wird 58, 59. Darauf basierende Verfahren zielen darauf ab, solche Mikroorganismen - Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze - abzutöten. Pasteur wurde damit zum Wegbereiter der Lebensmittelindustrie.

- Beim Pasteurisieren werden flüssige oder breiige Lebensmittel kurzzeitig auf Temperaturen zwischen 60 und 90 °C erhitzt 60, 61. So werden bsw. Milch, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte und „Flüssigei“ haltbar gemacht.

- Abkochen von Wasser ist das Erhitzen auf den Siedepunkt. Das Wasser wird mindestens drei Minuten sprudelnd gekocht 63.

- Beim Einkochen wird das zu konservierende Gut gekocht und heiß abgefüllt. Als Einkochgut eignen sich Obst, Gemüse, Pilze, Fleisch und daraus hergestellte Gerichte.

- Ultrahocherhitzung heißt, dass Lebensmittel für einige Sekunden auf 135 bis 150 °C erhitzt werden 62. Man macht das mit Milch („H-Milch“), Fruchtsäften, Dosensuppen, Eintopfgerichten, Sahne und anderen Flüssigkeiten.

Natürlich werden dadurch nicht nur Mikroorganismen, sondern auch die Lebensmittel selbst mehr oder weniger zerstört. Die gekochte Zwiebel schmeckt kaum noch nach Zwiebel, weil es kaum noch eine Zwiebel ist. Geröstete Zwiebelscheiben haben einen anderen Geschmack bekommen, weil durch die Erhitzung neue, künstliche Verbindungen entstanden sind. Die Zwiebel ist in jedem Fall mehr oder weniger denaturiert (vom lat. „de“, von, von … weg; ent- + „natura“, Natur).

Frucht- und Gemüsesäfte

Ganz ohne Hitze geht es aber nicht, wenn Lebensmittel haltbar sein sollen. Frucht- und Gemüsesäfte müssen pasteurisiert werden, es sei denn, man trinkt sie frisch gepresst. Ansonsten würden sie wahrscheinlich zu gären anfangen, noch bevor sie in der Flasche sind.

Nirgendwo auf dem Planeten wird mehr Fruchtsaft getrunken als in Deutschland 64. Die Favoriten sind (nach dem Verbrauch pro Kopf 2009):

- Orangensaft (9,0 L)

- Apfelsaft (8,5 L)

- Multivitaminsaft (4,2 L)

- Traubensaft (1,2 L)

Fruchtsaft ist eigentlich die Zell- und Zwischenzellflüssigkeit von Früchten. Industriell hergestellter „Fruchtsaft“ hat aber oft nur noch wenig damit zu tun V1, 64, 65. Die Früchte werden gewaschen, verlesen und in der Fruchtmühle zerkleinert. Zitrusfrüchte werden wegen der in der Schale enthaltenen Bitterstoffe vorher geschält. Der Obstbrei, die „Maische“, wird gepresst. Der Pressaft wird geschleudert, um Feststoffe, den „Trester“, zu entfernen. Der so erhaltene Saft wird pasteurisiert, danach im Kühltank zwischengelagert.

Um einen zu sauren Geschmack zu „korrigieren“, dürfen gemäß Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung der EU sowohl Fruchtsaft wie auch Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat bis zu 15 Gramm Zucker pro Liter zugesetzt werden (ausgenommen sind Trauben- und Birnensaft) 66. Eine Deklaration im Verzeichnis der Zutaten (auch „Zutatenliste“) ist allerdings erforderlich. Um einen noch süßeren Geschmack zu erzielen, sind bis zu 150 g/L erlaubt. In diesen Fällen ist die Verkehrsbezeichnung (die gesetzlich festgelegte oder allgemein übliche Bezeichnung) „Fruchtsaft“ oder „Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat“ (siehe unten) mit dem Zusatz „gezuckert“ oder „mit Zuckerzusatz“ zu ergänzen. In Deutschland ist es jedoch nicht üblich, Fruchtsaft welcher Art auch immer zu zuckern.

Um den frischen Saft vor Oxidation zu schützen und optisch aufzuhellen wird oft „Vitamin C“ zugesetzt. Üblicherweise handelt es sich hierbei allerdings nicht um echtes Vitamin C, sondern künstlich hergestellte Ascorbinsäure 67. Sie muss allerdings auch als solche deklariert werden.

Bei allem, was an abgepackten oder abgefüllten Lebensmitteln hergestellt wird, sind die verwendeten Zutaten auf der Zutatenliste anzugeben. Es gibt jedoch eine Reihe verwendeter Stoffe, die nicht als Zutaten gelten. Solche Stoffe, Verarbeitungshilfsstoffe (auch „technische Hilfsstoffe“) genannt, erscheinen nicht auf der Zutatenliste. Im Falle von Fruchtsäften und daraus hergestellten Erzeugnissen sind das u. a. Speisegelatine, Bentonit und Tannine.

Speisegelatine ist ein Stoffgemisch aus denaturierten, geschmacks-neutralen tierischen Eiweißen 66, 68, 69. Hauptbestandteil ist Kollagen, der grundlegende Baustoff von Bindegeweben. Speisegelatine wird bei uns zum größten Teil aus Schweineschwarten hergestellt (5 kg Schweine-schwarten ergeben 1 kg Gelatine), zu kleineren Teilen aus Tierknochen und -häuten. Das Material wird gesäubert und zerkleinert. Bei der Herstellung in der Küche wird es gekocht; bei der industriellen Herstellung je nach Art des Materials mit Säuren oder Laugen behandelt. Das Kollagen wird auf diese Weise wasserlöslich. Die Säure bzw. Lauge wird zu Salz neutralisiert (Säuren können mit Laugen und umgekehrt neutralisiert werden). In der so erhaltenen Lösung setzt sich Fett auf der Oberfläche ab, feste Bestandteile sinken zu Boden. Beides wird entfernt. Die Lösung wird mehrmals unter hohem Druck gefiltert, bis sie glasklar ist. Sie wird durch Kunstharz-Granulat (Kügelchen) geleitet, an dem die Salze hängen bleiben. Anschließend wird sie so lange erhitzt, bis das meiste Wasser verdampft ist. Das Konzentrat wird sterilisiert, abgekühlt und durch eine Lochscheibe gepresst. Die so erhaltenen Gelatine-Nudeln werden nochmals mit warmer, steriler Luft getrocknet. Die Nudeln werden zu Gelatine-Pulver vermahlen und gehen in dieser Form an die Kunden. „Und daraus stellen die dann all die schönen, leckeren Dinge her, die uns so froh machen“ (aus einem Werbefilm des Homo sapiens) 69. Oder das Pulver wird wieder in Wasser gelöst und auf eine Kühltrommel aufgetragen. Dadurch entsteht ein Film, der durch Messer in schmale Bänder geschnitten wird. Die Bänder werden getrocknet, in Blätter geschnitten und zur Verpackung weitergeleitet. „Von hier aus tritt die Blatt-Gelatine ihre Reise in die Küchen der Welt an“ 69.

Bentonit (benannt nach der Benton-Formation, einer geologischen Formation in Wyoming, USA) ist ein Gestein, das eine Mischung aus verschiedenen Tonmineralien darstellt 70. Es entsteht durch Verwitterung aus vulkanischer Asche. Bentonit zeichnet sich durch eine außerordentliche Wasseraufnahmefähigkeit auf. Fein vermahlen, wird es auch als Heilerde verwendet.

Tannine: sind natürliche Gerbstoffe von Stauden, Sträuchern und Baumblättern 71, 72. Gerbstoffe haben zusammenziehende, austrocknende Wirkung und zählen zu den „Antinährstoffen“: den Abwehrstoffen der Pflanzen gegen Fressfeinde, da sie leicht zu Verdauungsproblemen führen können. (Weintrauben enthalten Tannine in Stielen, Kernen und Beerenhäuten. Sie verleihen Rotwein seine trockene Note.)

Bei den obigen Stoffen handelt es sich in erste Linie um Schönungsmittel 73. Sie werden Fruchtsaft (und auch Weißwein) zugesetzt, um Trübstoffe zu binden. Sie bilden Flocken, die anschließend aus dem Saft entfernt werden. Sie verlassen also den Saft wieder, zusammen mit den unerwünschten Inhaltsstoffen der Früchte – weshalb sie auch nicht als Zutaten oder Zusatzstoffe gelten.

Der Saft wird anschließend entweder ein zweites Mal erhitzt und als Fruchtsaft in Flaschen gefüllt oder zu Konzentrat eingedampft und später rückverdünnt. Bei Zitrusfrüchten werden Aromen eingefangen, indem man beim ersten Erhitzen den Dampf kondensiert. Das Fruchtfleisch, die „Palpe“, wird in der Zentrifuge abgetrennt, pasteurisiert und eingefroren. Kondensat und Palpe werden dem Konzentrat später teilweise wieder zugesetzt.

Die verwendeten Äpfel stammen meist aus Osteuropa, die Orangen aus Brasilien 65. Die Früchte werden vor Ort gepresst und der Saft auf ein Sechstel bis ein Achtel seines Volumens eingedampft. Konzentrate verschiedener Sorten werden in großen Kühlanlagen gelagert. Ihr Verschnitt ergibt einen auch über längere Zeit konstanten Geschmack. Das Verfahren verringert also nicht nur Transportkosten, sondern ermöglicht auch den spezifischen Geschmack einer Marke.

In Deutschland oder wo auch immer angekommen, wird das Konzentrat in der Saftfabrik mit Trinkwasser aufgefüllt; und wir erhalten Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. (Die Bezeichnung „Direktsaft“ hat keine rechtliche Relevanz, sie wurde vielmehr von Herstellern eingeführt, um damit zu betonen, dass ihr Saft nicht aus Konzentraten stammt).

Die Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung spricht von „wiederhergestellten Säften“, wenn Konzentrate mit den entsprechenden Mengen an „Trinkwasser“ rückverdünnt wurden 66. Doch man kann solche Säfte sicherlich nicht als „wiederhergestellt“ betrachten, wenn man bedenkt, was ihnen zuvor unwiederbringlich an Stoffen entzogen wurde und dass das ursprünglich in den Früchten enthaltene Wasser durch gewöhnliches Trinkwasser ersetzt worden ist. Wenn das verwendete Trinkwasser aufgrund seines Mineralstoffgehalts belastend für den Körper ist, wird das auch für das damit hergestellte Produkt gelten (siehe dazu die Nummer 3 dieser Artikelreihe).

Fruchtnektar ist ein Erzeugnis, das durch Zusatz von Wasser zu Fruchtsaft („Direktsaft“), Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat oder ähnlichen Erzeugnissen, z. B. getrocknetem Fruchtsaft (Fruchtsaft, dem nahezu das gesamte natürlich enthaltene Wasser entzogen wurde; auch „Fruchtsaftpulver“), entsteht.

Die Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung schreibt einen „Mindestgehalt an Fruchtsaft oder Fruchtmark“ im fertigen Erzeugnis für alle gängigen Fruchtsorten vor. (Wenn die Verarbeitung der Frucht weniger zu Saft als zu Brei führt, spricht man von „Fruchtmark“). Der beträgt bsw. für Orangen, Äpfel, Pfirsiche, Ananas, Orangen 50 %, für Bananen, Mangos, Papayas 25 %. „Der Zusatz von Zuckerarten oder Honig ist bis zu höchstens 20 % des Gesamtgewichts des fertigen Erzeugnisses zulässig“.

Fruchtsaftgetränke unterliegen nicht der obigen Verordnung; sie sind vielmehr in Leitsätzen für Erfrischungsgetränke des Deutschen Lebensmittelbuchs beschrieben 74. (Letzteres wird von der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission in mehreren Fachausschüssen ausgearbeitet und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht.)

Der Fruchtgehalt soll bsw. mindestens 6 % bei Zitrusfrüchten und mindestens 30 % bei Kernobst und Trauben betragen. Sowohl Zucker wie auch Aromastoffe (siehe unten) dürfen zugesetzt werden.

Dicksaft ist stark konzentrierter, dickflüssiger Fruchtsaft, mit anderen Worten, Fruchtsaftkonzentrat 75-77. Bestimmte Dicksäfte, z. B. Apfel- und Birnendicksaft, werden oft als Süßungsmittel verwendet. Wenngleich Dicksaft im Vergleich zu Sirup eher schonend hergestellt wird, so gehen doch eine Menge an Inhaltsstoffen verloren. Deshalb liegt nun auch der Fruchtzucker in mehr oder weniger isolierter Form vor.

Zur Herstellung von Fruchtsirup werden die Früchte mit etwas Wasser gekocht und auf diese Weise entsaftet 78. Die gesiebte Flüssigkeit wird mit Zucker vermischt, nochmals gekocht und in Flaschen gefüllt. Mit Wasser versetzt, lässt sich daraus ein Fruchtsaftgetränk herstellen. Fruchtsirup ist jedoch aus der Mode gekommen.

„Himbeersirup“ und „Waldmeistersirup“, z. B. zur Herstellung der Berliner Weißen, werden meistens aus konzentrierter Zuckerlösung, Aroma- und Farbstoffen herstellt – sind also kein Fruchtsirup. In der Lebensmittelindustrie ist „Sirup“ ein Synonym für „Konzentrat“ oder „Dicksaft“.

Gemüsesaft ist nach dem Deutschen Lebensmittelbuch „das unverdünnte, zum unmittelbaren Verzehr bestimmte gärfähige und unvergorene oder milchsauer vergorene, flüssige Erzeugnis aus Gemüse“ 79. („Gärfähig und unvergoren“ heißt quasi „nicht vollständig denaturiert“, „milchsauer vergoren“ heißt, dass Zucker teilweise zu Milchsäure abgebaut wurde, z. B. im Sauerkrautsaft.) Gemüsesaft ist auch als Gemüsesaft aus Gemüsesaftkonzentrat erhältlich. Im Gemüsenektar müssen gewöhnlich mindestens 40 % Gemüsesaft enthalten sein. Die Herstellung ist im großen und ganzen mit der Herstellung von Fruchtsaft und Fruchtsafterzeugnissen identisch.

Deklarationspflichtige Zutaten sind Salz, verschiedene Zuckerarten, Essig, Kräuter und Gewürze, Milch-, Wein-, Zitronen- und Apfelsäure sowie der Geschmacksverstärker Glutamat (siehe unten). Zu den „technisch bedingten“ – und nicht deklarationspflichtigen - Verarbeitungshilfsstoffen gehören Amylasen (Enzyme zum Aufbrechen von Zellwänden), Bentonit und Speisegelatine (zur Schönung) und „Vitamin C“ (zur Verbesserung der Haltbarkeit).

Der verlorene Geschmack und die missglückten Lösungsversuche

Wenn man Lebensmittel erhitzt, erhalten sie entweder einen neuen, künstlichen Geschmack (siehe die Nummer 4 dieser Artikelreihe) oder sie verlieren ihren Geschmack. Also werden sie gezuckert, gesalzen, gewürzt und mit allerlei Aromastoffen und Zusatzstoffen versetzt.

Zucker in Form isolierter Saccharose erfreut sich seit 150 Jahren ständig wachsender Beliebtheit. Die Deutschen verbrauchen heute zwischen 33 und 34 kg pro Kopf und Jahr davon 80. Zucker ist so sehr in Mode, dass selbst die rohen Früchte immer süßer werden. Man züchtet süße Äpfel, Orangen, Weintrauben und Ananas. Weintrauben und Ananas sind oft widerlich süß. Sogar Zitronen werden süß, indem man ihnen die Bitterstoffe wegzüchtet.

Je mehr der Zucker in Mode gekommen ist, desto mehr sind gleichzeitig die Bitterstoffe in Vergessenheit geraten. Doch Bitterstoffe regen die Verdauung an und pflegen Magen und Darm 81, 82. Die moderne Ernährung sorgt also nicht nur dafür, dass der Darm mit Klebereiweißen verkleistert wird, sie schließt gleichzeitig diejenigen Stoffe aus, die Abhilfe leisten könnten.

Bitterstoffe finden Sie bsw. in Endivien, Rucola, Radiccio, Chicorée, Artischocken, Broccoli und Rosenkohl. Besonders viel ist in den Schalen von Zitrusfrüchten enthalten. Zitronen- und Orangenschalen, fein geschnitten, lassen sich in kleineren Mengen zur regelmäßigen Darmpflege, in größeren zur gelegentlichen Darmreinigung verwenden.

Haushaltszucker macht jedoch dick; und viele Leute achten auf ihr Gewicht. Für Diabetiker ist es gar lebenswichtig, ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten. Für all diese Leute gibt es heutzutage Süßstoffe 83.

Es handelt sich um künstlich hergestellte Ersatzstoffe für Zucker, die dessen Süßkraft so weit übertreffen, dass nur sehr wenig davon gebraucht wird. Sie können aufgrund ihrer chemischen Struktur an den Geschmacksrezeptoren der Zunge anzudocken, haben jedoch keinen oder einen sehr niedrigen physiologischen Brennwert. Mit anderen Worten, sie täuschen Geschmacksempfindungen vor – was den Sinn von Süßstoffen eigentlich von vornherein in Frage stellt. Von „natürlichen Ersatzstoffen für Zucker“ zu sprechen ist sicherlich unsinnig. Es sind einfach andere süße Stoffe, z. B. Stevia.

Süßstoffe oder Süßungsmittel sind Lebensmittelzusatzstoffe und als solche auf der Zutatenliste von abgepackten oder abgefüllten Lebensmitteln – und in einfacherer Form auch bei loser Ware – anzugeben.

Die Geschichte der künstlichen Süßstoffe begann 1878, als an einer Universität der USA ein chemischer Reaktionsansatz außer Kontrolle geriet und überkochte 83, 84. Der Chemiker bemerkte später eine Substanz mit süßlichem Geschmack an seiner Hand – und hatte Saccharin gefunden.

Ähnliche Umstände führten 1937, ebenfalls in den USA, zu Cyclamat 85. Ein Chemiker suchte nach einem fiebersenkenden Mittel, als er bemerkte, dass die Zigarette, die er versehentlich mit seiner neuesten Kreation beträufelt hatte, überraschend süß schmeckte.

Sowohl Saccharin wie auch Cyclamat gerieten immer wieder in den Verdacht, Krebs auszulösen. Saccharin wurde deshalb 1977 in Kanada verboten. Als man dasselbe auch in den USA erwog, regte sich jedoch Widerstand in der Bevölkerung, insbesondere unter den Diabetikern, da Saccharin der einzig verfügbare künstliche Süßstoff war. Also beließ man es dabei, einen Warnhinweis auf Verpackungen von saccharinhaltigen Lebensmitteln vorzuschreiben – den man im Jahre 2000 abschaffte.

Saccharin ist bei uns nur für bestimmte Lebensmittel in bestimmten Höchstmengen zugelassen 85. Dazu gehören u. a.:

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Getränke (max. 80 mg/L)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Desserts (max. 100 mg/kg)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Brotaufstriche, Konfitüre, Marmeladen, Gelees (max. 200 mg/kg)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Süßwaren auf der Basis von Kakao oder Trockenfrüchten (max. 500 mg/kg)

- süßsaure Obst- und Gemüsekonserven (max. 160 mg/kg)

- süßsaure Fisch-, Meeres- und Weichtierkonserven (max. 160 mg/kg)

- Soßen und Senf (max. 160 bis 320 mg/L)

- Alkoholische Getränke (max. 80 mg/L)

- Knabbererzeugnisse aus Getreide oder Nüssen (max. 100 mg/kg)

- Nahrungsergänzungsmittel (max. 80 – 1.200 mg/kg)

Saccharin wird darüber hinaus in Kosmetika, Arzneimitteln und Futtermitteln eingesetzt.

Cyclamat ist aus dem oben genannten Grund seit 1970 in den USA verboten 86, 87. In der EU ist es wiederum für bestimmte Lebensmittel in bestimmten Höchstmengen zugelassen. Dazu gehören:

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Getränke (max. 250 mg/L)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Desserts (max. 250 mg/kg)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Brotaufstriche, Konfitüre, Marmeladen, Gelees (max. 500 bis 1.000 mg/kg)

- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Obstkonserven (max. 1.000 mg/kg)

- Nahrungsergänzungsmittel (max. 400 bis – 1.250 mg/kg)

Cyclamat wird außerdem für Kosmetika und Arzneimittel verwendet. Speiseeis, Bonbons und Kaugummis dürfen nicht (mehr) mit Cyclamat gesüßt werden.

Der Geschmack von Zucker lässt sich allerdings weder mit Saccharin noch Cyclamat völlig imitieren. Um geschmackliche Nachteile auszugleichen und eine höhere Süßkraft zu erreichen, werden deshalb oft Mischungen aus Saccharin und Cyclamat und anderen Süßstoffen verwendet 86.

Weder Saccharin noch Cyclamat werden im menschlichen Körper abgebaut 84, 86. Beides wird unverändert wieder ausgeschieden, insofern die Leistungsfähigkeit der Nieren nicht überschritten wird. Letzteres gilt jedoch nicht für einen Süßstoff ganz anderer Art: Aspartam.

Die Geschichte vom Aspartam

Aspartam ist ein weiteres Zufallsprodukt. Der Chemiker James Schlatter fand es im Dezember 1965, als er in einem Labor der Firma G. D. Searle & Company, einem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller, nach einem Mittel gegen Magengeschwüre suchte V2, 88.

Im Januar 1970 erhielt Searle das Patent auf Aspartam 89. Im Juli 1974 genehmigte die FDA („Food and Drug Administration“, Lebensmittel- und Medikamentenbehörde der USA) Searle die Verwendung von Aspartam als Süßstoff in Pulver- und Tablettenform für den Gebrauch bei Tisch, in Frühstückszerealien, Getränken, Molkereiprodukten u. ä sowie als Geschmacksverstärker in Kaugummi V2, 90.

Aspartam war jedoch von Anfang an umstritten. John Olney von der Washington-Universität, St. Louis berichtet: „Ich verabreichte jungen Mäusen Aspartam und stellte fest, dass es eine bestimmte Art von Gehirnschaden verursachte … und wenn es ernsthafte Auswirkungen bei Tieren gibt und wenn diese Auswirkungen bei Tieren zweifelsfrei nachgewiesen sind, dann sollte es nicht für den menschlichen Gebrauch zugelassen sein.“ V3

John Olney und Jim Turner – der als Verbraucherschützer schon an dem Verbot von Cyclamat mitgewirkt hatte - legten gemeinsam Widerspruch gegen die Zulassung ein und beantragten einen öffentlichen Untersuchungsausschuss V2, 90, 91. Die FDA entschied im Dezember 1975 nach einer ersten Durchsicht der von Searle durchgeführten Studien, die Zulassung auszusetzen, bis offene Fragen durch den Untersuchungsausschuss geklärt wären V3, 90.

Der Untersuchungsausschuss nahm seine Arbeit auf. Der Vorsitzende und zwei Mitglieder stützten sich auf ein unabhängiges Gutachtergremium. Das stellte bald fest, dass die von Searle vorgelegten Studien eine Katastrophe waren 92. 20 % vom Miserabelsten ließ man deshalb gleich weg. als die Berichte für die Zwecke des Ausschusses abgeschrieben werden mussten. Nun zeigte sich, dass Searle Daten aus notdürftig durchgeführten Studien manipuliert hatte. Darüber hinaus waren es nur Studien, die vom Hersteller selbst finanziert oder kontrolliert worden waren, die Aspartam Unbedenklichkeit bescheinigten. So forderte die FDA zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Untersuchung des Justizministeriums gegen kriminelle Machenschaften eines Herstellers – die schließlich aufgrund von Verjährung eingestellt wurde.

Die von der FDA veröffentlichte Liste der Nebenwirkungen von Aspartam umfasste über 90 Symptome. Die ursprüngliche von H. J. Roberts, der den medizinischen Bericht für den Ausschuss verfasste, enthielt noch einige mehr 93:

- Kopfschmerzen (Headache)

- Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen (Dizziness or Problems with Balance)

- Stimmungsschwankungen (Change in Mood Quality or Level)

- Übelkeit und Erbrechen (Vomiting and Nausea)

- Bauchschmerzen und -krämpfe (Abdominal Pain and Cramps)

- Verändertes Sehvermögen (Change in Vision)

- Durchfall und Krämpfe (Diarrhea Seizures and Convulsions)

- Gedächtnisverlust (Memory Loss)

- Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue, Weekness)

- Andere nervöse Beschwerden (Other Neurological)

- Hautausschlag (Rash)

- Schlafstörungen (Sleep Problems)

- Nesselausschlag (Hives)

- Veränderte Herzschlagfrequenz (Change in Heart Rate)

- Juckreiz (Itching)

- Empfindungsstörungen (Taubheit, Kribbeln) (Change in Sensation [Numbness, Tingling])

- Grand-mal-Anfall (Grand Mal)

(frz. „gand mal“, großes Übel: „großer epileptischer Anfall)

- Schwellungen (Local Swelling)

- Antriebsstörungen (Change in Acitivity Level)

- Atembeschwerden (Difficulty Breathing)

- Veränderungen oraler Empfindung (Oral Sensory Changes)

- Veränderungen des Menstruationszyklus (Change in Menstrual Pattern)

- Andere Hautprobleme (Other Skin)

- Anders lokalisierte Schmerzen (Other Localized Pain and Tenderness)

- Andere urogenitale Veränderungen der Körpertemperatur (Other Urogenital Change in Body Temperature)

- Schluckbeschwerden (Difficulty Swallowing)

- Andere stoffwechselbedingte Gelenk- und Knochenschmerzen (Other Metabolic Joint and Bone Pain)

- Sprachschwierigkeiten (Speech Impairment)

- Andere Magen-Darm-Beschwerden (Other Gastrointestinal)

- Schmerzen in der Brust (Chest Pain)

- Andere Störungen des Bewegungsapparats (Other Musculo-Skeletal)

- Ohnmacht (Fainting)

- Halsentzündung (Sore Throat)

- Andere Herz-Kreislauf-Beschwerden (Other Cardiovascular)

- Geschmacksstörungen (Change in Taste)

- Probleme beim Wasserlassen (Difficulty with Urination)

- Andere Atembeschwerden (Other Respiratory)

- Ödem (Edema)

(vom grch. „oidema“, Schwellung: Schwellung des Gewebes aufgrund von Wassereinlagerungen)

- Hörprobleme (Change in Hearing)

- Bauchschwellungen (Abdominal Swelling)

- Veränderter Speichelfluss (Change in Saliva Output)

- Veränderte Urinmenge (Change in Urine Volume)

- Veränderte Schweißabsonderung (Change in Perspiration Pattern)

- Brennende Augen (Eye Irritation)

- Nicht näher spezifizierte Störungen (Inspecified)

- Muskeltremor (Muscle Tremors) (lat. „tremor“, das Zittern)

- Petit-mal-Anfall (Petit Mal)

(frz. „petit mal“, kleines Übel: „kleiner epileptischer Anfall“)

- Veränderte Hungergefühle (Change in Appetite)

- Körpergewichtsveränderungen (Change in Body Weight)

- Nachtaktivität (Nocturnal)

- Veränderungen hinsichtlich Durst oder Wasseraufnahme (Change in Thirst or Water Intake)

- Bewusstlosigkeit und Koma (Unconsciousness and Coma)

- Atemgeräusche (Wheezing)

- Verstopfung (Constipation)

- Andere Extremzustände (Other Extremity)

- Schmerzen (Pain)

- Blutungen (Problems with Bleeding)

- Unsicherer Gang (Unsteady Gait)

- Bluthusten (Caughing Blood)

- Blutzuckerprobleme (Glucose Disorder)

- Blutdruckveränderungen (Blood Pressure Changes)

- Veränderungen von Haut- und Nagelpigmentierung (Change in Skin and Nail Coloration)

- Veränderungen von Haut und Nägeln (Change in Hair and Nails)

- Übermäßige Schleimproduktion (Excessive Phlegm Production)

- Nasennebenhöhenentzündungen (Sinus Problems Simple)

- Partielle epileptische Anfälle (Partial Seizures)

- Halluzinationen (Hallucinations)

- Irgendwelche Beulen oder Knoten (Any Lumps Present)

- Kurzatmigkeit bei Anstrengungen (Shortness of Breath on Exertion)

- Blut in Stuhl oder Erbrochenem (Evidence of Blood in Stool or Vomit)

- Regelschmerzen (Dysmenorrhea)

- Zahnprobleme (Dental Problems)

- Geruchsstörungen (Change in Smell)